Forse troppo spesso dimentichiamo che il corpo vivo della città è fatto di continue aggiunte e trasformazioni. Le strutture che la compongono, salvo rari casi costituiti da opere esemplari, sono organismi che hanno subìto numerosi interventi di modifica, ampliamento o cambio d’uso. Affidandoci all’ambigua «figura del corpo», metafora fondamentale per raccontare l’urbanistica ed anche l’architettura, ci accorgiamo della spontanea metamorfosi che caratterizza la vita degli edifici, intesi come spazi da abitare ed utilizzare in relazione alle nostre esigenze, naturalmente mutevoli nel tempo. Si tratta di un processo vitale di stratificazione che nel corso della storia ha permesso di costruire quel corpus urbano rappresentato dai centri storici nei quali tutti noi ci riconosciamo. Allo stesso tempo, l’assenza di questo effetto evolutivo, evidenzia la diffusa diffidenza che molti provano nei confronti di tutto ciò che è nuovo, in particolare se si tratta di una «addizione urbana», ovvero di un quartiere costruito ex-novo dove manca effettivamente quella patina del tempo tanto rassicurante.

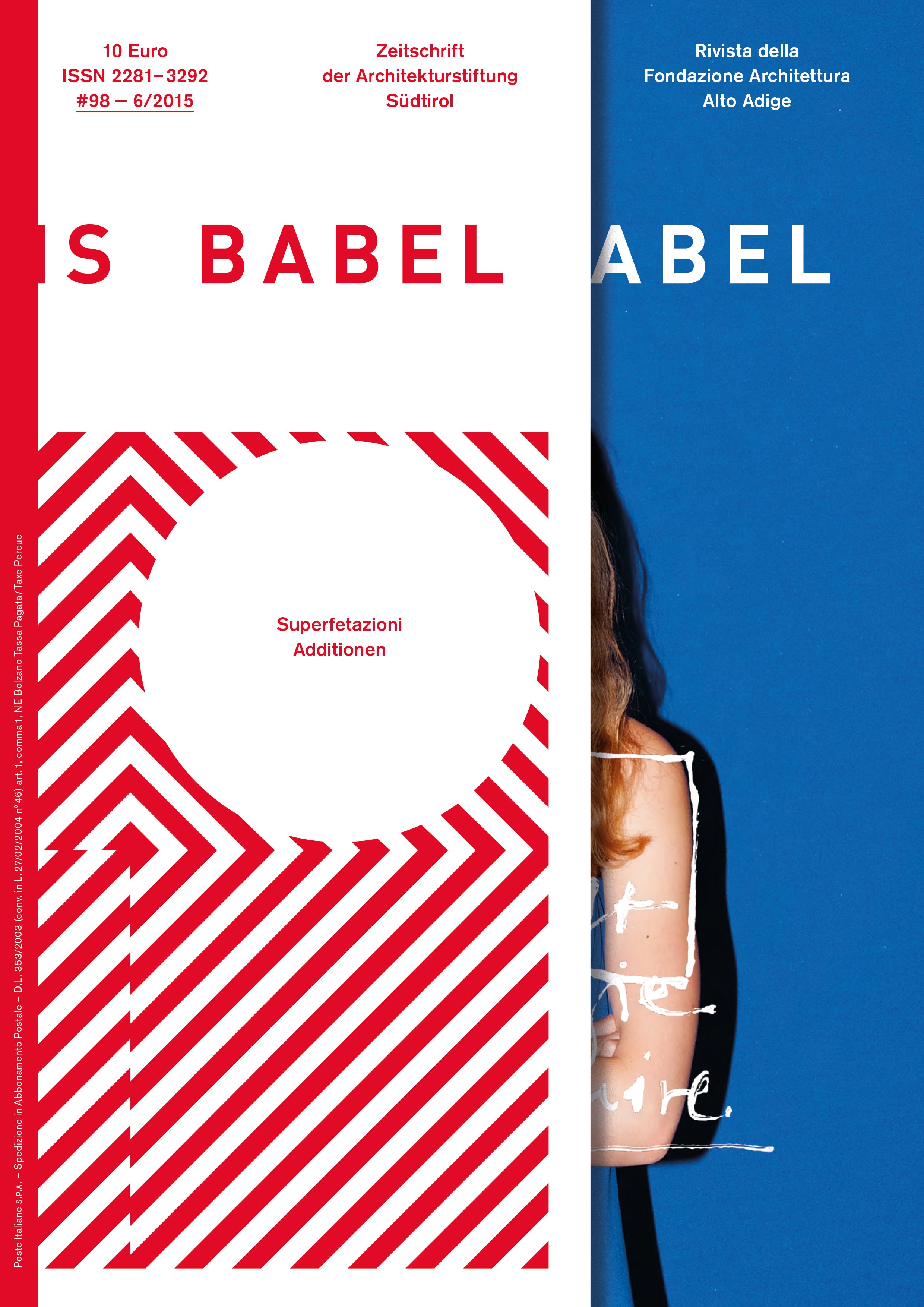

I termini stessi da utilizzare per dare un nome a questo fenomeno non sono facilmente comparabili: in italiano superfetazione, che deriva dal latino superfetatio e superfetare ovvero «concepire sopra un precedente concepimento», esprime la positiva azione di rigenerazione ma allo stesso tempo, in un accezione negativa, anche l’aggiunta di corpi estranei alla composizione estetica di un edificio o di un luogo, tanto da alterarne l’equilibrio; in tedesco Additionen, sembra poter riassumere quell’insieme di definizioni molto più specifiche che evidenziano il luogo ove si attuano le addizioni secondo la loro posizione rispetto all’edificio, An-bauten, Zu-bauten, Auf-bauten ecc…; in ladino jonta e jontèr, esprime l’azione di aggiungere a cui spesso serve però un ulteriore specifica che indica il modo jontèr ite, jontèr fora, o anche il luogo jontèr apede.

Alla ricca gamma di modalità di intervento, ed alla conseguente difficoltà di nominare queste azioni, si aggiungono anche le numerose motivazioni che portano il proprietario di un immobile ad intraprendere la strada, a volte ambiziosa, a volte meno, per trasformare un edificio aggiungendo alcune parti senza però per questo togliere carattere e dignità alla costruzione. Tra i fattori che oggi stimolano maggiormente tali trasformazioni, vi sono le politiche di riqualificazione energetica, che attraverso la concessione di bonus volumetrici attuano inesorabilmente un evidente effetto di «crescita» degli edifici. Questo effetto di lievitazione, concretizzato con il rifacimento di una copertura, l’aggiunta di un nuovo piano, l’inserimento di un volume addossato alla struttura originaria, o anche con la semplice posa di un cappotto, se da un lato permette di avviare un importante e fondamentale intervento di rinnovo del patrimonio edilizio, allo stesso tempo costituisce un pericoloso rischio di perdere o quantomeno di compromettere ciò che nel tempo è stato realizzato con cura e qualità, modificando a fondo l’immagine degli edifici.

Per questi motivi abbiamo dedicato questo numero di transizione di Turris Babel, che rappresenta un cambiamento anche nella sua direzione, ai numerosi esempi di modifica del costruito. Si tratta di una sequenza di progetti, a cui abbiamo voluto dare lo stesso spazio, indipendentemente dall’importanza o dalla dimensione, capace di evidenziare la ricchezza di tipologie e di modalità di intervento che la creatività degli architetti ha saputo esprimere. È stata questa un’occasione anche per aprire il più possibile lo spazio della nostra rivista per contenere ben ventisette progetti di diversi autori.

Gli approcci sono molti e diversi: da chi si cimenta con la semplice riconfigurazione della copertura, dove il nuovo tetto cambia la percezione del tutto cercando di creare una nuova immagine coerente dell’esistente; chi invece interpreta l’aggiunta come un elemento visibilmente altro, realizzando così nuovi volumi con un linguaggio fortemente contemporaneo proprio in contrapposizione con la preesistenza; chi invece si misura con la dimensione dell’aggiunta, portando in alcuni casi a rendere difficilmente visibile il nuovo volume, mentre in altri casi l’edificio raddoppia quasi il proprio volume portando ad una riscrittura totale del progetto; chi infine apporta delle trasformazioni più profonde che mettono in gioco tutto l’edificio, riavvolgendolo in un nuovo involucro capace di ridare forma all’intero complesso.

La feconda creatività dell’azione di riconfigurazione di un edificio, atteggiamento che vale anche per gli oggetti di più limitate dimensioni, come evidenza l’esperienza artistica che ha portato al successo un designer come Martino Gamper che, proprio unendo parti di sedute di diversi autori, ha dato nuova vita ad oggetti di arredo di comune utilizzo, ci porta a rivedere con occhi diversi ciò che già conosciamo, scoprendo che tutto ciò che è vivo è in realtà in continua trasformazione. Proprio come noi stessi.

Alberto Winterle _Editoriale TURRIS BABEL 98_ 06|2015